Tendría talvez cinco años..., no lo sé..., nunca lo sabré..., no es fácil saberlo. En sus ojos se advertía el paso de un mundo ingrato al que le tocó venir por la triste suerte de ser un callejero, la única herencia que recibió de sus padres.

Al ver su aspecto ruinoso, de vagabundo, todos lo veíamos con recelo, con temor, con angustia. “Hay que tener cuidado al pasarle cerca, no vaya a ser que un día de estos nos quiera hacer algo. Mire nada más cómo nos gruñe de lejos”, decían los vecinos cuando, cruzándose por la calle, luego de saludarse, lo veían de reojo.

El paso de los días, las semanas, relajaron la tensión y poco a poco dejó de vernos desde su hostilidad de callejero. Comenzó a caminar cerca de nosotros, como un ladrón que nos acecha, o como un guardián que nos escolta, era difícil precisarlo; sus ojos negros, profundos como pozos, no nos permitían adivinar sus intenciones.

Araceli, una vecina, fue la primera en ofrecerle un pedazo de pan viejo, que le lanzó a la distancia, casi escondida detrás de su puerta. Él lo atrapó en el aire, sin mayor esfuerzo. Agradeció el gesto viéndola desde entonces con nobleza, esa nobleza de la que sólo son capaces los seres más desdichados y a la vez agradecidos.

Mi madre me sorprendió una tarde cuando, al entrar a la casa dejó la puerta entre abierta y me dijo con ánimo admirativo trocado en sonrisa: “Mirá quién se vino detrás de mí. Le voy a dar un pan, no dejés que se vaya”. Nos vimos fijamente a los ojos y supe entonces que no era más que un pobre perro que para protegerse del maltrato humano había optado por la hostilidad, como arma defensiva para no seguir siendo maltratado.

Cada tarde desde entonces, Tarzán (así lo había bautizado Araceli) esperaba, sobre sus cuatro patas, a que la puerta de mi casa se abriera y nos viera salir a mi madre o a mí rumbo a la panadería. La alegría toda, tenía sonrisa de perro, cola de perro, ánimo de perro. Corría adelantándose y regresando hasta nosotros una y otra vez, dando pequeños saltitos mientras andaba a nuestro alrededor.

Aprendió, a medias, a compartir con otros perros, más pequeños que él, que aparecían eventualmente, los panecitos dulces de las tardes, aunque para ello había que engañarlo, distraerlo para que no los asustara, gruñendo en tono de ataque. Nunca les hizo daño, él sabía que eran sus semejantes, que cargaban el hambre, el frío y la soledad tan adheridos a su existencia, como él.

Una mañana decidió instalarse bajo el balcón de la ventana de la sala de mi casa, decidió que ese sería su nuevo hogar. Al salir nosotros él se ponía de pie y caminaba a nuestro lado, como un escolta. Yo sentía que un ejército marchaba tras de mí, a mi lado, delante de mí.

Un par de meses después mi madre decidió construirle, con algunas reglas de madera y pedazos de láminas de zinc, una pequeña casa, en nuestra jardinera lateral, para que pudiera resguardarse de las lluvias de mayo y el frío de enero. El hecho puso el grito en el cielo de una vecina metiche que decía que aquello no iba a permitirlo, que en cuanto nosotros nos descuidásemos destruiría la casa. Nunca se atrevió. Tarzán, por esa y otras muchas razones, nunca dejó de verla hostilmente.

Fiel a la premisa divina de que todo can debe ser un guardián, era enemigo de todo aquél que osase entrar por nuestra puerta, sin antes haber visto a uno de nosotros acompañarle. La emprendía a ladridos contra algún familiar que no nos visitara con frecuencia, contra los recolectores de la basura, los empleados del correo y los repartidores de agua envasada, estos últimos, a quienes había que hacer entrar y salir de la casa furtivamente.

Noble como todo buen perro, acompañaba a mis padres hasta la parada de camionetas cada vez que ellos salían a hacer diligencias, esperaba hasta que ellos abordaran el autobús y éste se marchara, para volver a sus dominios, deambulando por los alrededores. Una mañana no volvió.

Mi madre volvió a casa poco después de media mañana. Llamó su atención no encontrarlo en su camino, como era habitual, mas pensó que estaría dando algún paseo por las cuadras aledañas. Una vecina tocó a la puerta y le dio la noticia. “Lo atropelló una camioneta, usted sabe, a veces atravesaba la séptima avenida corriendo. Los muchachos del camión de la basura se lo llevaron para botarlo en el basurero; murió de inmediato, no sufrió”.

Yo recibí la noticia en Caracas, fue muy triste. Llegó de la calle, y la misma calle se lo llevó.

En ocasiones, al verlo frente a mi casa, recordaba canciones que cuentan historias de perros, algunos tan afortunados o desafortunados como él. Cuando recibí la noticia, a través de un e-mail enviado por mi hermano, fragmentos de esas canciones saltaron de mi memoria y se instalaron en mi mente, de la que no salieron sino hasta un buen rato, luego de asimilar la ausencia que dejó su trágica partida.

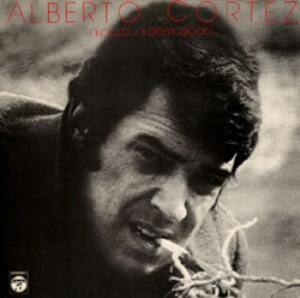

Una de esas canciones lo identifica plenamente, como si hubiese sido escrita para él, como un tributo a su nobleza de callejero. El título lo define todo: Callejero; su autor, Alberto Cortez, dueño de una sensibilidad extrema, sin límites, capaz de cantarle al amor, a la vida, a las rosas, al tiempo y a la distancia, grabó en 1973 su décimo disco LP, con el nombre Ni poco, ni demasiado, producción que cuenta con un total de diez canciones. Callejero aparece como la tercera pista del lado A.

Alberto Cortez, ese compositor, cantor, poeta y filósofo argentino es dueño de un talento inagotable que le ha llevado a grabar más de cuarenta discos entre álbumes de estudio, recopilatorios y conciertos, a lo largo de su carrera artística de poco más de cincuenta años, además de haber colaborado con una buena cantidad de artistas amigos con quienes compartió micrófonos y alguno que otro crédito por creaciones en conjunto.

Su más reciente producción: Tener en cuenta, grabada y lanzada al mercado en 2011, aparece como nominada a los Premios Grammy 2011 en la categoría Mejor Disco de Cantautor.

Además de su obra discográfica, Alberto Cortez también ha publicado cuatro libros: Equipaje (1977), Soy un ser humano (1985), Almacén de Almas (1993) y Por los cuatro costados (2007), que han gozado de buena aceptación entre sus seguidores y los amantes de la poesía.

Pensar en Alberto Cortez, significa para mí, pensar en un amigo, un hermano, un padre que, a través de sus canciones y poemas, me va mostrando esa parte del mundo y sus historias, por las que no he transitado, pero también es un íntimo cómplice de aventuras memorables, recuerdos de infancia y sueños de esperanza por un mundo mejor, un mundo donde la humanidad transite por la vida con la nobleza de un perro callejero que espera tan sólo una mirada compasiva y un pequeño trozo de pan.

Ahora, quiero compartir con ustedes Callejero, no en su versión original, sino en una hermosa versión en concierto, grabada en 1995 durante la gira de conciertos Lo Cortez no quita lo Cabral, que realizó Cortez junto a su gran amigo Facundo Cabral, con el magistral acompañamiento en el piano del maestro español Ricardo Miralles. Esta canción aparece en el denominado Volumen II de la ya mencionada gira. Espero disfruten de esta hermosa canción. Yo por mi parte, alzaré la vista al cielo, extendiendo mi mano, para regalar otro panecito dulce a mi amigo Tarzán.

No hay comentarios:

Publicar un comentario